Cet article a été écrit par Frédéric Diaz, chargé de cours à l'Université de Montréal et l'Université de Toulouse 1. Il est issu du n°67 de la Lettre d'information sur les risques et les crises.

Penser, débattre et agir par la gestion des risques est aujourd'hui ce qui guide la planification puis la coordination d'un événement festif. Cependant, il existe diverses techniques pour dégager les risques résiduels, des seuils de tolérance, ou encore des manières de suivre les causes et les conséquences de scénarios de risques. Les logiques pourraient sembler d'abord et avant tout tournées vers le pourquoi. Nous serions face à des cadres d'expérience qui mettraient en avant les seules rationalités des acteurs : pourquoi des policiers plutôt que des agents privés pour assurer la sécurité ? Pourquoi des caméras plutôt que des personnes ? Pourquoi un agent de sécurité pour 100 spectateurs comme le cadre de la loi l'impose pour toutes manifestations de plus de 1500 personnes ?

Pourtant si l'on pose aussi la question du comment, de nouvelles dimensions dans les observations apparaissent par un renversement des paradigmes jusqu'alors acceptés par les acteurs du milieu, tant privés que publics. Dès lors, il y aurait, d'une part, des manières plus précises de, par exemple, justifier des coûts dont l'augmentation exponentielle est sujette à caution ; et, d'autre part, de motiver des modes de gestion managériale plus complexes liés aux diverses circonstances et à leur degré d'incertitude. Au lieu de penser par avance l'idéal de gestion, il serait peut-être porteur d'enseignements de s'intéresser à ces bricolages incessants, faits d'échanges négociés et non prédéfinis.

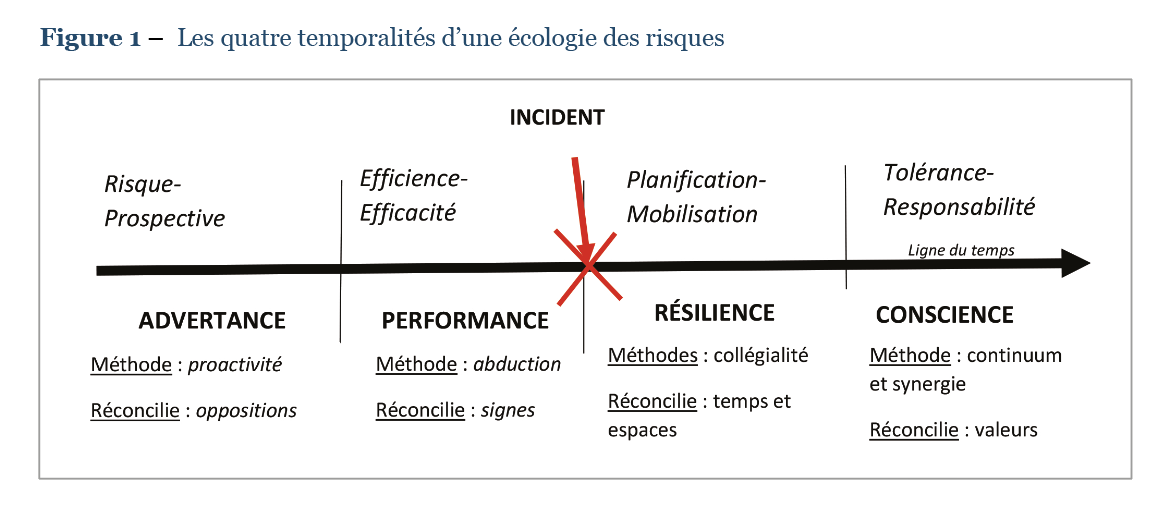

C'est l'objectif de ce court essai de montrer que risque et sécurité ne peuvent être pensés comme des réalités objectives et d'inviter le lecteur à se questionner sur le fait que ce sont en réalité, des processus en construction permanente, combinaisons d'interactions, d'interdépendances et de jeux de pouvoir sans cesse fluctuants1. Pour envisager les risques, les acteurs mettent en place le plus souvent un dispositif original qui s'appuie sur quatre plans : advertance2, performance, résilience et conscience.

Deux questions sont en arrière-fond :

- Comment assurer des risques sans en faire trop ?

- Comment « cencaliser » 3 la sécurité et les secours - c'est-à-dire assurer la centralisation des informations et des modes de coordination tout en autonomisant et responsabilisant au niveau local les acteurs et leurs actions ?

Dans ce cadre, deux mécanismes retiendront notre attention :

- La logique de coûts influence des bricolages permanents de la part des acteurs en charge aujourd'hui des dispositifs de sécurité et de secours. Quand il n'y a aucun incident, il y a cette impression que trop de dispositifs de sécurité et de secours. Quand il n'y a aucun incident, il y a cette impression que trop de dispositifs ont été mis en place ; et à l'inverse, quand un incident arrive, les moyens ne semblent jamais suffisants. Il semble dès lors pertinent pour les acteurs de réfléchir en termes de jeux d'équilibres des forces en présence ; et de tenter dans chaque temporalité de s'adapter aux diverses circonstances par ce que nous décrirons comme de « justes » moyens, c'est-à-dire débattus entre les acteurs avec pour leitmotiv une vision intégrée et intégratrice 4.

- Dans une logique managériale, nous étudierons les incertitudes et ainsi nous envisagerons une gestion négociée qui reposerait sur des conflits et des consensus5. Nous analyserons les diversités qui les accompagnent, faites de jeux d'association avec la « symétrie des attentions » et de rivalités avec l'« asymétrie » du pouvoir. Tout l'enjeu découle de la capacité à construire une « juste » responsabilisation et à relier des acteurs qui, aux prises avec des actions, parfois se confrontent mais toujours cherchent à s'adapter aux conditions de l'événement et à atteindre le sur-mesure.

Par ces nouveaux paradigmes, il est dès lors possible de se dégager des oppositions des binarités habituelles - liberté et sécurité, capacité d'évacuation et contrôle des entrées, ordre et fête - pour envisager une gestion des risques qui fasse consensus et permette au spectateur de se concentrer uniquement sur l'événement lui-même. La sécurité n'a jamais aussi bien répondu à sa mission que lorsqu'elle n'a pas simplifié les discours ou monopolisé les attentions.

En Corée en 2022, comme ce qui est discuté en France en préparation de 2024, comme partout ailleurs, qu'importe que l'événement soit sportif ou culturel, et qu'importe sa dimension et les enjeux auxquels il peut être attaché, équilibre des coûts et répartition éclairée des rôles et des responsabilités sont partout recherchés et se mesurent d'abord en fonction des risques. Mais ce seul aspect n'est pas suffisant. Il n'est pas une réalité en soi et motive ainsi de saisir la tolérance aux risques et donc la tolérance aux incertitudes quant à la capacité des acteurs de le dimensionner quantitativement et qualitativement. La mise en oeuvre de dispositifs se lie aux rapprochements avec les spectateurs et le dialogue entre les acteurs du large champ du système pénal, qui devient de l'ordre de la sécurité selon les termes de Michel Foucault6. Les discours des experts s'arriment au politique, à l'économique et à une ingénierie de la sécurité et des secours.

Ce court article, écrit sous la forme d'un point de vue issu d'une démarche empirique et participative sur plus de vingt ans, questionne les logiques qui président à des Grands événements7. Il cherche à dégager ce qui fonde la réflexion et les actions de ce qui pourrait être considéré comme une géométrie de la sécurité, des équilibres de responsabilités et donc de forces en présence, et des logiques d'actions caractérisées par, d'un côté, l'intégration et les intersubjectivités et, de l'autre, l'incertitude et les responsabilisations.

Plan

1. Bricolage

a. Relier et non répartir

Approche transdisciplinaire par anticipation - Associer les rivalités

b. Chiffre et expertises

Penser économie pour mieux réconcilier - Intégrer sur mesure

2. Incertitude

a. Délibérer et non débattre

Approche résiliente sur le vif et en situation - Accepter les incertitudes

b. Compétitivité et entraide

Diviser pour mieux unifier - Responsabiliser de manière continue

1. Bricolage

Nous formons l'hypothèse qu'il ne peut exister un modèle idéal de la manière d'organiser l'espace festif. Pour aborder l'événement dans cet esprit, il s'agit d'en comprendre les logiques, de saisir chaque temps (avant, pendant et après) et chaque action ou événement à un moment T, et d'observer les échanges en train de se réaliser. Dès lors, l'ensemble des expériences observables montre qu'il n'y a pas d'ingénieur, d'architecte ou de ministère unique qui puisse être omniscient et omnipotent, autrement dit capable d'organiser seul un grand rassemblement, mais bien davantage une multitude d'acteurs qui juxtaposent des idées et des actions dans une recherche constante d'amélioration à chaque étape de la préparation de l'événement et de son déroulement. L'évolution dans ces événements part d'un existant, d'expériences, et non d'un idéal pour tenter de remonter le temps 8. Les acteurs abordent l'organisation bien plus comme le ferait un bricoleur que comme le ferait un ingénieur, donc par petites touches et retouches successives d'ajustements et de réajustements.

a. Relier et non répartir

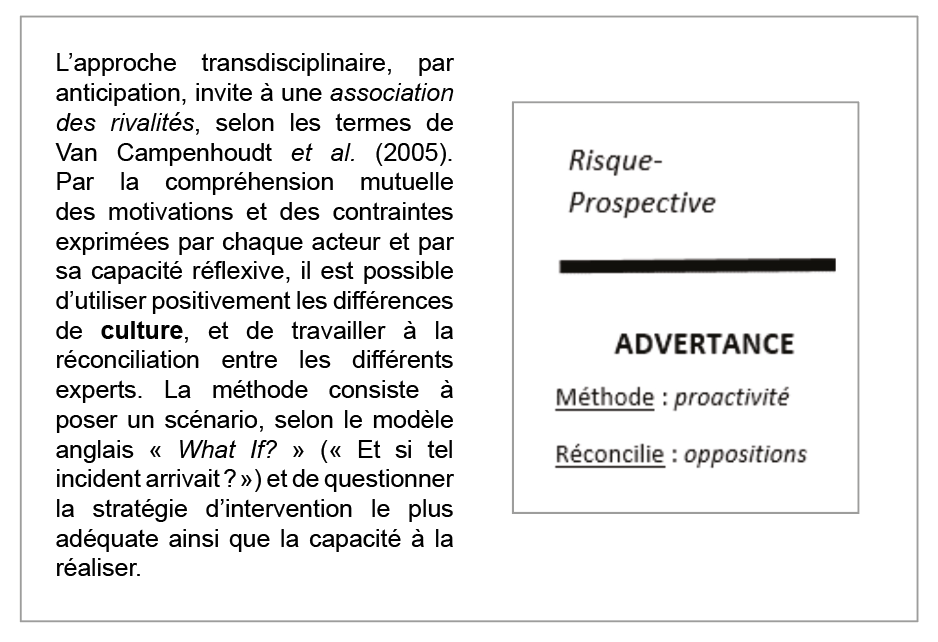

L'un des moyens de contournement du prélat au tout performance s'appuie sur des tentatives de relier les acteurs et les disciplines qui les accompagnent - marier en quelque sorte le politique, le financier et l'ingénieur. Pour ce faire, il s'agit de réconcilier l'art de la planification, sans vouloir s'y conformer absolument, avec la capacité de faire parler ensemble des oppositions. En posant au préalable les enjeux, et en développant la capacité d'interpréter des indices - l'advertance, il est possible non de fragmenter l'espace par des compartiments de rôles et de responsabilités mais d'unir les forces en présence. C'est le premier renversement de principe qui se retrouve dans la proactivité. Cela revient non seulement à agir de manière préventive, mais également à imaginer des scénarios d'incidents potentiels, qui seront analysés, interprétés et évalués. En définissant de la sorte la capacité qu'a ou n'a pas l'organisation de tolérer ou d'agir à partir d'un incident éventuel pour en réduire ou en annihiler les causes ou les conséquences, tout acteur chargé de la sécurité ou des secours peut réduire la tentation de tout maîtriser et laisser place à des libertés plus ou moins surveillées.

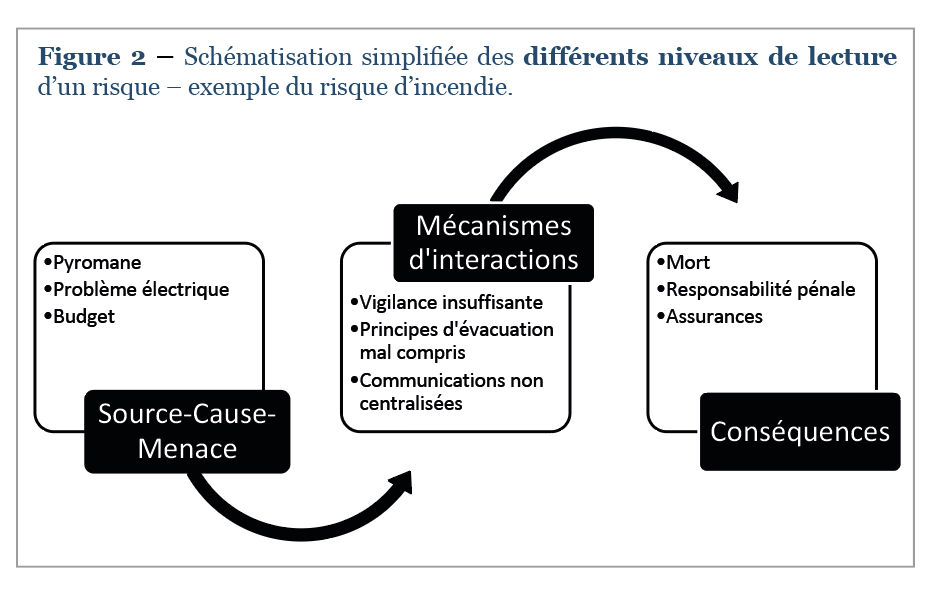

La transparence devient un levier pour des professionnels qui cherchent davantage à exprimer en amont leurs faiblesses, et les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par tout déviant ou délinquant. Cette capacité à révéler témoigne de la maturité des acteurs. En admettant la difficulté de tout prévoir et contrôler, il est possible de hiérarchiser et d'établir des seuils, du connu jusqu'à l'inconnu en passant par le connaissable. Des outils à partir d'algorithmes de plus en plus sophistiqués sont aujourd'hui développés, mais ne peuvent être considérés que comme des guides permettant de poser des argumentations et de légitimer des postures. Les analyses de risque qui restent des interprétations sont pour autant plus robustes car posées à partir de faisceaux de données plus détaillées tant quantitativement que qualitativement. Elles reposent, en outre, sur plusieurs strates qui ciblent quatre plans : stratégique, tactique, opérationnel et individuel. Elles relient finalement les discours aux actions à mettre en oeuvre. Cette capacité d'intégrer non seulement les causes et les conséquences de l'occurrence d'un risque, mais aussi de plus en plus de mécanismes d'interactions, de même que les jeux successifs d'échanges négociés, donne, dès lors davantage de crédit aux déploiements, quand les acteurs les mobilisent.

b. Chiffre et expertises

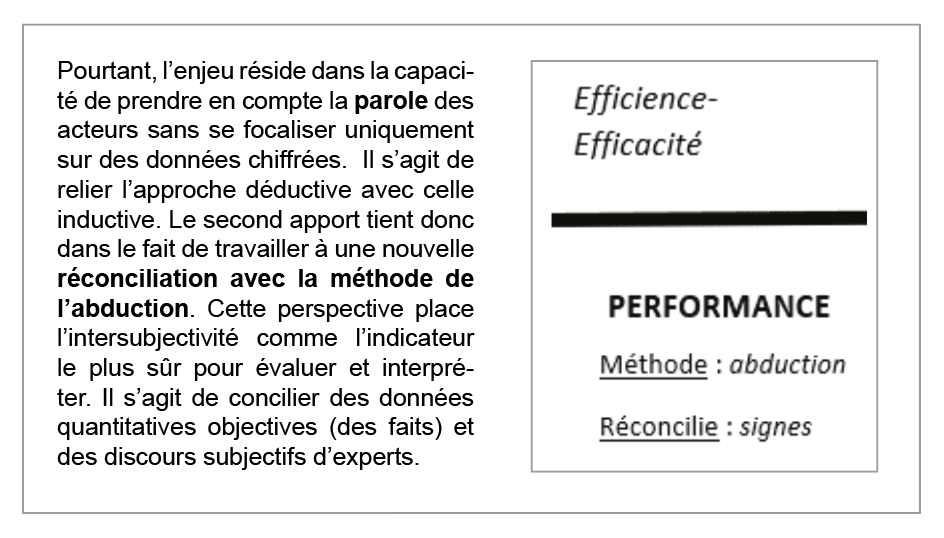

L'événement motive une logique de construction d'abord fondée sur l'aménagement de la structure d'accueil. C'est d'abord l'espace dans lequel les activités vont pouvoir être mobilisées qui fait l'objet des réflexions. L'organisation semble guidée exclusivement par une gouvernance par les nombres 9. C'est le règne de la performance où ingénierie et finance structurent l'espace. A ce stade, il semble difficile d'intégrer la subjectivité des discours des différents niveaux d'expertise.

La logique d'action repose sur une chaîne d'interprétants et suppose un sens commun critique qui s'appuie sur une démarche empirique mettant en relation permanente idées, signes, discours et mises en oeuvre10.

Finalement, c'est à l'équilibre qu'il est de plus en plus fait appel et non à une augmentation croissante de moyens. Force est de constater que hormis dans de rares cas11, il n'est pas démontré que davantage de ressources humaines (forces policières ou agents privés) sur un territoire diminue le problème à prendre en charge. L'enjeu est le même que pour un architecte qui bâtit une tour de bureaux : il faut, par exemple, combiner toutes les valeurs à l'intérieur d'un ensemble de données afin d'obtenir la mesure de dispersion. Variance et écart-type sont les valeurs les plus couramment utilisées.

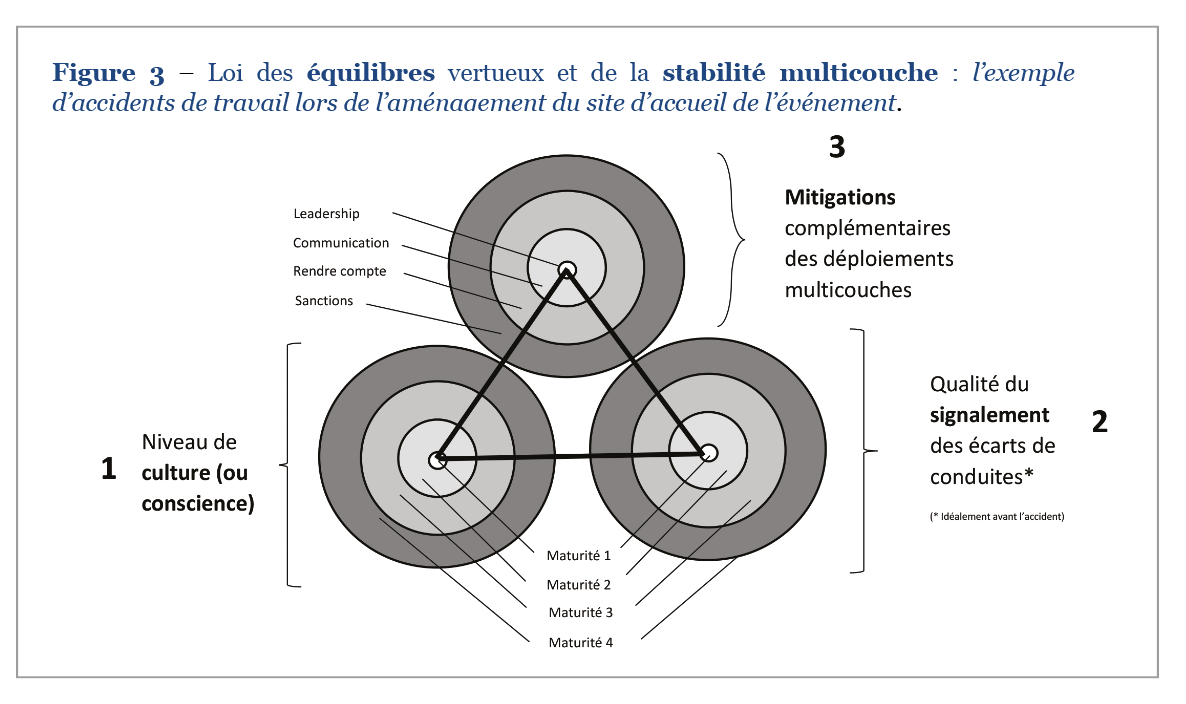

Dans l'exemple ci-après, il est question d'accidents et de blessures (voire de morts) à répétition lors de la construction et de l'aménagement du site qui va accueillir l'événement.

Le premier cercle (Niveau de culture ou conscience), dans la figure 3 ci-après, invite à mobiliser une formation de plus en plus approfondie. Grâce à cette formation et à une vigilance accrue en matière de santé et de sécurité au travail par exemple, le nombre de signalements d'écart avec ce qui devrait être augmenté. Chaque agent signale ainsi des manquements qui auraient pu entraîner une blessure. Une prise de conscience appelle la mise en oeuvre de mitigations complémentaires qui, se juxtaposant sur plusieurs plans et temps, amènent un équilibre.

Il est ainsi intéressant de relier trois niveaux d'indicateurs pour calculer une tendance centrale et un indice de stabilité. Dans cet exemple, le niveau de culture est interdépendant avec la qualité des signalements. Plus j'éveille une conscience, plus je vais sensibiliser les personnes à anticiper. Et plus cette anticipation se révèle et plus elle s'accompagne d'éléments complémentaires de mitigations. En réalisant cet équilibre, le paradoxe de Tocqueville de l'insatisfaction croissante trouve une issue. En effet, Tocqueville constate12 que plus une situation s'améliore (revenus, libertés, sécurité etc.) et plus l'écart avec la situation idéale (inégalités, corruption, insécurité) est ressenti subjectivement comme intolérable. Dans notre exemple, un équilibre vertueux s'établit qui relie p. ex. une conscience des risques d'accidents au travail avec une anticipation à bien se former, se sensibiliser à respecter des normes et encadrements, à signaler les éventuels écarts, à motiver potentiellement des sanctions pour les contrevenants, à communiquer sur les peines, idéalement « justes » et les appliquer.

2. Incertitude

Tout l'enjeu dans l'organisation d'un événement festif est de réduire des écarts avec des incertitudes. Les principes de l'entropie13 sont applicables. Cependant, la quantité d'informations dans ce type de système est tel pour le décrire qu'il ne peut se réduire aux lois de la mécanique newtonienne et du seul mouvement, mais bien de la thermodynamique. Il est donc inutile de tenter de tout anticiper ou de tout scénariser. Bien au contraire, comme le dit l'adage, un plan ne sert à rien, planifier à plusieurs est la moins mauvaise manière pour s'organiser14. Si l'on planifie, et si les acteurs sont mobilisés, les fragmentations entre les uns et les autres se réduisent. Les acteurs acceptent le fait de ne pouvoir tout contrôler. Les écarts se réconcilient et se cimentent dans le débat.

a. Délibérer et non débattre

Les chiffres peuvent (nous) gouverner si nous n'y prenons pas garde. Pourtant, partiaux - représentatifs de l'institution qui les produits -, partiels et parcellaires - représentatifs uniquement des données connues dans un temps et un espace défini -, ils appellent une analyse claire et critique pour tous les acteurs qui ont à les interpréter. C'est tout l'objet de la résilience de réfléchir sur deux temporalités : avant et après l'incident. Avant l'incident, l'enjeu est d'évaluer les ressources qui seraient nécessaires et d'en planifier la logistique. Après un incident les acteurs évaluent la capacité d'adaptation et la qualité de la mobilisation et de la coordination des mesures pour retrouver l'état initial

L'enjeu est pourtant bien de se demander si une fois la crise survenue, les acteurs sauront faire face. Cela sera d'autant plus réalisable que les acteurs se seront entendus par avance sur la répartition des tâches. Ainsi, par une recherche de réconciliation des temps et des espaces apparaît un contrepoids face aux incertitudes qui pèsent toujours avant, pendant et, si des incidents arrivent, après de tels événements. Il y a une vertu à engager les acteurs dans le débat à partir de valeurs négociées et conscientisées. En procédant de la sorte, la délibération se fait en connaissance de cause - dans la réflexion, le dialogue et jusqu'à l'exécution dans les actes.

La résilience témoigne d'un système intégrant ou intégrateur (ou non) qui met en synergie, notamment, des actions, des responsabilités, des compétences, et des coûts. L'incident révèle par les réactions en situation la maturité des systèmes et met en évidence les compétences (et leurs limites) des acteurs en présence et leur capacité à mobiliser une conscience intégratrice et collective. Penser uniquement en fonction de l'espace n'est plus suffisant, il est indispensable de juxtaposer la dimension d'un temps continu.

b. Compétitivité et entraide

Agir collectivement et solidairement sont bien les derniers enjeux et probablement les défis les plus importants auxquels il faut réfléchir aujourd'hui. Il est question de sortir du réflexe de compétition pour réfléchir le risque comme un bien commun.

Le fait qu'aucun acteur n'est capable d'organiser seul l'événement est accepté globalement. Mais ce collectif ne peut ni exister ni résister s'il ne s'appuie pas sur des valeurs. L'équilibre à adopter par opposition à une gestion par les coûts est bien une gestion par le droit et la responsabilité.

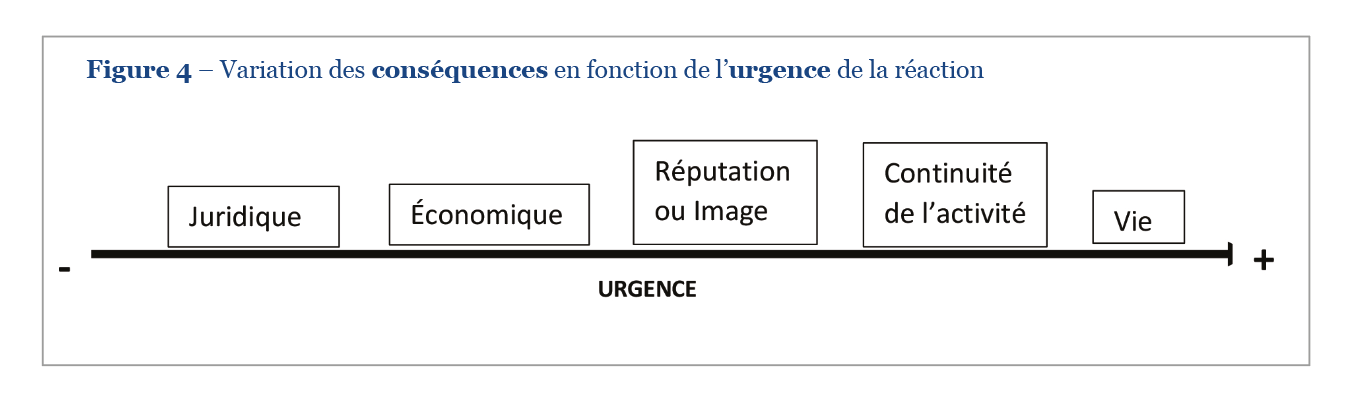

Il est alors intéressant de noter que la répartition ne se fait pas en fonction de la gravité de l'incident mais bien de sa complexité et de la capacité des acteurs à le résoudre. Plus le nombre d'acteurs appartenant à des institutions différentes (policier, incendie, médical, transport etc.) est important et plus il est difficile d'organiser les actions. S'il y a crise, c'est quand il y a une perte de contrôle dans les réactions.

Le variable temps de réaction prend alors toute son importance.

Les marges varient beaucoup : lors d'un incendie, par exemple, chaque seconde compte pour sauver des vies, mais quand il sera question de rendre des comptes devant un juge, le temps pour s'y préparer sera bien plus important.

La dernière réconciliation tient dans les obligations. S'affranchir de l'obligation de résultat pour s'en tenir à une obligation de moyen et intégrer la notion anglaise de de-liability pourrait être envisagé. Ainsi, il serait possible de « dégager de ses responsabilités » les acteurs quand ils démontrent que tous les moyens à disposition ont bien été mis en oeuvre. Sinon, il se pourrait bien qu'à un moment donné les enjeux prennent une telle ampleur que très peu d'acteurs puissent organiser de tels événements.

***

Autant d'événements, autant de manières de penser le risque et d'agir avant pendant et après. En un sens, comme aurait pu le dire Bruno Latour15, autant de « régimes de vérité » (politique, économique, juridique, éthique, technique, scientifique, etc.) et donc autant de « modes d'existence ». Force est pourtant de constater que des principes résistent. Quatre ont été ici abordés qui servent les discours autant que l'argumentation afin de légitimer leurs mises en oeuvre. Parler dans le cadre d'événements festifs d'une écologie des risques témoigne de tout l'enjeu d'adaptabilité dans un contexte donné. Il est question d'ajustements permanents pour maintenir les conditions nécessaires à son déroulement. Il apparaît une logique de discours autant qu'une logique de mise en action dans cet essai qui témoigne de tous ces bricolages pour faire face aux incertitudes.

Incertitudes et bricolage se relient, s'opposent, se nourrissent et s'équilibrent. Le risque n'est pas une réalité en soi, il se définit en fonction des acteurs et de leurs expériences mises en commun. La manière dont les événements sont organisés sont autant de témoignages de notre époque sur les modes de construction et de préservation d'espaces de vie. Ces terrains d'expériences transversales et multiples rendent compte des stratégies envisagées de gouvernance afin de les rendre possibles et stables.

En rendant compte des pratiques de l'intérieur avec toutes leurs subjectivités mais en multipliant les regards et les prismes des motivations et des contraintes de chacun.e, il est possible d'envisager, avec les acteurs, toutes les tentatives pour les rendre intersubjectives, c'est-à-dire partagées. Par ces jeux de questions et de délibérations, les acteurs et leurs actions deviendraient à même de cimenter de manière durable les liens non seulement en pensée et individuellement mais bien en action collectivement et solidairement.

Notes

(1)Diaz, F., 2015, L’ordre et la fête, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

(2)Pour concilier des contraintes diverses, notamment le foisonnement d’informations en lien avec les risques, et ainsi, selon les termes de Karl E. Weick, « rompre avec l’équivocité des interprétations », les acteurs ont la charge de donner du sens (Sensemaking) par une réciprocité d’échanges et de mutualisations d’interprétations en vue d’actions (pour des développements : D. Autissier et F. Bensebaa [dir.], 2006, Les défis du Sensemaking en entreprise. Kark E. Weick et les sciences de gestion, Paris, Economica).

(3)Sur le même registre que la pensée « glocalisée », à la fois globale et locale en matière géostratégique. Cette expression a été utilisée pour la première fois en 1972, par René Dubos (1901-1982), agronome, biologiste et écologue français, au premier sommet sur l’environnement à Stockholm.

(4) Certains modèles utilisent aujourd’hui par exemple la construction de triangles équilatéraux, inspirée de l’ingénierie et des sciences dures.

(5) Van Campenhoudt L., Chaumont J.-M., Franssen A., 2005, La méthode d’analyse en groupe. Applications aux phénomènes sociaux, Paris, Dunod. Des auteurs, notamment en sciences de gestion, évoquent également un nouveau paradigme de leadership quantique. On pourra se reporter à Hanine S. et Nita M.-A., 2019, « Le paradigme du leadership quantique : ontologie, praxis et application à la gestion », (« The paradigm of quantum leadership : ontology, praxis and application to management »), Revue internationale des sciences de gestion, no 3, avril, / vol. 2, no 2, p. 837-858.

(6) Foucault M., 2004 (1978), Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études ».

(7) Pour les JO d’hiver de PyenongChang (Corée), pas moins de 5 000 policiers et militaires déployés, plus de 50 milliards de dollars canadiens. Pour Tokyo (Japon) en 2020, un peu plus de 15 milliards ont été nécessaires. Pour les JO en France, on parle, à deux ans de l’événement, de 7 000 à 11 000 policiers et gendarmes déployés chaque jour selon la nature des épreuves et de 17 500 agents de sécurité privés. Sur un budget total estimé autour de 7 milliards, 200 millions seraient aujourd’hui consacrés à la sécurité.

(8) Pour saisir dans le détail l’opérationnalisation des étapes suivies : Diaz F., 2015 (2009), Gérer la sécurité des événements, Montréal, Les Éditions Quebecor, coll. « Essai ».

(9) Supiot A., 2015, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, coll. « Poids et Mesures du monde »; Desrosières A., 2010 (1993), La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, coll. « Poche / Sciences humaines et sociales ».

(10)

Pour la réflexion d’origine à travers le pragmatisme, Peirce C. S., 2017 (1978), Écrits sur le signe, Seuil, coll. « Points-Essais ». Pour un développement soutenu du défi de connaissance, Tiercelin C., 2016, Le doute en question, Paris, Éditions de l’Éclat.

(11) Par exemple, le nombre d’accidents de la route est corrélé avec l’augmentation des mesures de contrôle.

(12) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1850, 476 p.

(13) Fabrice Nicot (2022, « Pourquoi ne peut-on pas inverser le cours du temps ? », Sciences et Avenir, no 905-906, p. 38-40) la définit comme une grandeur qui correspond à une mesure du désordre et s’évalue par la quantité d’informations nécessaires pour décrire entièrement un système.

(14) Plan is nothing, Planning is everything.

(15) Latour B., 2012, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes, Paris, La Découverte.

Derrière cet article