Cet entretien de Jacques Pradel, journaliste de télévision spécialiste des affaires criminelles, a été réalisé par Manuel Palacio, rédacteur en chef des Cahiers de la sécurité et de la justice. Cet entretien est d'ailleurs issu du 52e numéro des Cahiers de la Sécurité et de la Justice qui a pour sujet les crimes complexes tels que les cold cases, des meurtres sériels ou encore des disparitions non élucidée. Ce numéro a été élaboré par seize auteurs issus des milieux cliniques, juridiques et politiques.

Crimes non élucidés, crimes « hors norme » ; quelles sont les caractéristiques de ces affaires criminelles qui expliqueraient un intérêt particulier du public (peut-on parler de fascination et qu’est-ce qui fascine) ?

Crimes hors norme et crimes non élucidés sont deux notions distinctes. Le crime « hors norme » suscite dans l’opinion une fascination liée à son côté extra-ordinaire et dont l’horreur frappe les imaginations ; on va parler par exemple de « monstres ». Pour le crime non élucidé, c’est l’absence de réponse sur l’identité du coupable et ses motivations qui vont rajouter du mystère à l’horreur, surtout lorsque l’énigme persiste sur une très longue durée, comme c’est le cas pour les « cold cases ». L’enquête n’est pas comme dans les romans policiers un simple jeu de résolution d’énigmes, mais un travail patient où il s’agit de construire des preuves solides qui seront ensuite pénalement recevables. Ce qui fascine, et le public et les journalistes, c’est le mystère, mystère qui peut tenir à la nature du crime comme à l’identité de la victime. Que s’est-il passé ? Pourquoi à ce moment-là et pourquoi de cette manière ? Y avait-il un lien entre la victime et son ou ses agresseurs ?

Quand l’affaire met très longtemps à être résolue, cela peut provoquer une sorte de phénomène social, avec le développement d’une inquiétude collective, voire de psychose, comme ce fut le cas par exemple dans l’affaire dite du « tueur de la gare de Perpignan ». Au départ c’est une jeune fille de 17 ans, Tatiana Andújar, qui disparaît. On ne l’a jamais retrouvée, on ne sait pas qui l’a enlevée ni dans quelles circonstances. Plus tard on va retrouver le corps d’une autre jeune fille, Moktaria Chahib, puis le corps d’une autre jeune fille disparue, Marie-Hélène Gonzales, et encore un troisième corps d’une jeune fille qui s’appelle Fatima Idrahou et qui va s’avérer être la victime d’un tueur isolé. Dans l’opinion s’installe alors la peur du tueur en liberté qui rôde toujours sur les lieux de ses crimes, peur qui tourne à une forme de psychose. L’affaire va être élucidée environ 15 ans après. L’assassin, Jacques Rançon, sera arrêté en 2014 alors que le premier crime remontait à 19971. Entre ces deux dates, on ignore ce qu’il s’est passé. Le mystère, l’horreur et la fascination sont les ingrédients qui travaillent l’opinion dans ce type de crimes et la fascination s’accompagne toujours de la répulsion.

Qu’est-ce qui, pour un journaliste, distingue ce type de crime de l’ensemble des affaires criminelles dont il a connaissance et le conduit à les traiter de manière spécifique ? En préalable comment s’opère la sélection ? Y a-t-il un premier « fléchage » à la source de l’information opéré par les agences de presse ou le journaliste fait-il lui-même le choix dans la masse des informations reçues ?

Si l’on pose la question à un journaliste de savoir pourquoi il choisit de parler de telle affaire plutôt que de telle autre, il faut d’abord savoir de quel journalisme on parle. Il y a la couverture de l’actualité, les faits divers, ce que l’on appelait jadis la rubrique des « chiens écrasés ». Un journaliste d’agence est là pour rendre compte d’une actualité, dire ce qu’il s’est passé. La presse quotidienne régionale joue le même rôle avec la dimension de la proximité ; le public se précipite sur ces articles aussi parce que « ça s’est passé près de chez nous ». Si le crime est particulièrement spectaculaire par les circonstances dans lesquelles il a eu lieu, c’est la presse nationale qui va s’en emparer. Dans les trois cas il y a toujours une équipe de rédaction, un organe de presse et un rédacteur en chef qui décide de parler de l’affaire parce qu’elle est dans l’actualité et qu’elle est susceptible d’avoir un certain retentissement. Il ne faut pas se cacher que le sang fait vendre, mais on peut aussi choisir de suivre une affaire pour des raisons très estimables sans chercher systématiquement le spectacle et l’émotion.

Je ne fais pas partie de ces journalistes-là. Je n’ai jamais fait partie d’une rédaction ni d’un service de presse police-justice, j’ai toujours travaillé dans la partie « magazine » du journalisme. Le magazine le plus connu sur ces thèmes est Faites entrer l’accusé. Christophe Hondelatte a fait de cette émission un modèle du genre, car il s’est toujours attaché, comme je l’ai fait également dans plusieurs autres émissions, à ne faire parler que des acteurs du dossier, des policiers ou gendarmes qui ont mené l’enquête, des avocats qui ont représenté la partie civile ou les victimes, des magistrats et également des « experts », car se pose toujours la question du « pourquoi », question toujours fascinante et à laquelle on n’a jamais vraiment de réponse. Dans un magazine, on ne subit pas la pression de l’actualité à tout prix, on a le choix des sujets que l’on va traiter dans le cadre d’une déontologie, laquelle est faite du respect de la présomption d’innocence et du droit à l’oubli, même si sur ce dernier point cela s’avère très difficile dans les affaires hyper médiatisées, le droit à l’oubli étant de plus une notion complexe et assez vague. L’essentiel c’est que ce sont des histoires à raconter, ce sont des « polars de la vie » et le métier du journaliste se rapproche ici de celui des auteurs de fiction, car on est dans un cadre similaire et on manie les mêmes ingrédients : le mystère, l’enquête, les personnalités des coupables, des victimes, des proches…

Dans un magazine, donc, on raconte d’abord une histoire et l’on va construire cette histoire avec les ingrédients du roman policier : les matériaux sont identiques, on privilégie l’usage du suspense en évitant de répondre aux questions dès le début pour maintenir l’intérêt de celui qui écoute, regarde ou lit, selon le média qui est le support du magazine. Aucun journaliste dans un magazine ne mène d’enquête personnelle. Aucun, sauf de rares exceptions et en général plutôt malheureuses, ne se prend pour un policier, un gendarme ou un juge. La presse ne rend pas la justice et si elle l’oublie elle peut faire beaucoup de mal. En tout premier lieu aux proches et aux familles. Quand éclate une affaire criminelle, tout est exposé en pleine lumière, en particulier tout ce qui se rapporte à la personnalité de la victime, à ses caractéristiques (ses qualités ou ses défauts), à son passé…

Lorsque je raconte une histoire criminelle, y compris très ancienne, je n’oublie jamais qu’au départ il y a un drame, du sang, du malheur, une victime et de la peine. Dans le traitement journalistique d’une affaire, les dégâts causés par un crime touchent de manière importante les proches de la victime, mais aussi ceux de l’auteur : peut-on imaginer ce que doit vivre la mère de Nordhal Lelandais ? Le crime est, par essence, une destruction et il nous incombe, à nous journalistes dans le récit que l’on en fait, de ne pas faire des choix douteux, de ne pas rechercher systématiquement les détails les plus macabres, mais au contraire de maîtriser les éléments que l’on met en avant, ceux-ci pouvant être utiles dans une enquête en cours ou au contraire l’égarer. Ainsi dans l’affaire déjà citée de Perpignan, les premiers détails sur la description du meurtre des victimes conduisaient à des interprétations fausses : les malheureuses ayant été éviscérées, les experts eux-mêmes se sont lourdement trompés, ce qui a aiguillé la police sur de mauvaises pistes au départ, ciblant des profils de chirurgiens, de bouchers, de vétérinaires, de chasseurs, des profils qui, au final, n’avaient rien à voir avec celui du vrai meurtrier lorsque celui-ci a été retrouvé.

Si vous ne faites pas d’enquête au sens policier du terme, n’y a-t-il pas néanmoins une part de votre travail qui correspond à ce que peut faire un journaliste d’investigation qui mène malgré tout une certaine forme d’enquête ?

En partie, oui. On cherche à apporter un éclairage particulier à ces affaires par des témoignages mais, en général, ces témoignages ont déjà été recueillis par les enquêteurs. Bien sûr je partage le même métier que le journaliste d’investigation et il y a des points qui nous sont communs. Lorsque nous couvrons une enquête, nous avons notre propre réseau fait de relations avec des magistrats, des policiers et d’autres acteurs directs. Souvent les informations que ces derniers fournissent à la presse relèvent d’une forme de manipulation au sens où, bien entendu, ils ne livrent rien sans filtre mais seulement les éléments qui peuvent les aider. Ils peuvent par exemple avoir intérêt à livrer des éléments qui vont permettre de donner un coup de pied dans la fourmilière (faire croire à une fausse piste pour piéger un suspect) ou, a minima, ne pas nuire à l’enquête ; il s’agit pour eux d’avoir des informations que le suspect n’aura pas pour pouvoir le confronter ultérieurement lors d’un interrogatoire.

Dans l’affaire Fourniret, la recherche du corps d’Estelle Mouzin s’est focalisée en premier lieu sur un village des Ardennes puis sur une zone forestière plus vaste, suivant les indications de Michel Fourniret lui-même, avec ses habituels mensonges, et après les aveux de Monique Olivier disant qu’elle avait participé à la séquestration de l’enfant avant le meurtre et décrivant un chemin dans une forêt où Fourniret était censé avoir enterré l’enfant. Elle a donné des indications extrêmement précises. J’ai interrogé à ce moment-là un proche de l’enquête en demandant ce qui prouvait que Monique Olivier ait dit la vérité cette fois-ci alors qu’elle avait proféré autant de mensonges auparavant.

Mais les enquêteurs ne se contentent pas d’aveux, ceux-ci doivent être confortés par des éléments concrets, des preuves. Ainsi ils se sont préoccupés de savoir où et quand Fourniret a fait le plein pour son camion et ils ont fait le tour de toutes les stations d’essence de la région pour reconstituer au plus près son trajet. Monique Olivier déclare ensuite qu’elle n’est pas descendue de voiture, que Fourniret est parti seul se débarrasser du corps et est revenu au bout de 15 minutes. Or, pour ce proche de l’enquête, on ne creuse pas une tombe en 15 minutes, surtout en période de gel ce qui était le cas en janvier 2003, et il savait de plus que, dans d’autres affaires, Fourniret avait creusé la tombe avant le meurtre et il avait donc pu opérer de la même manière avec le corps de la petite Estelle.

Ces échanges je ne les utiliserai pas à ce moment-là. Les échanges permis par nos réseaux apportent des informations supplémentaires qui nous sont utiles mais que l’on ne va pas forcément porter sur la place publique. Quand je pose des questions précises à des personnes que je connais, c’est davantage pour ma compréhension propre de l’affaire, pour ne pas décrocher du déroulement de l’enquête et pour mieux appréhender la logique de la succession de ses différentes phases. Les fouilles ont été arrêtées, elles reprennent en passant d’une zone très vaste à une zone de quelques centaines de mètres carrés, zones qui vont être déboisées pour pouvoir reprendre les investigations… Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? Nous avons besoin de comprendre la mécanique qui se met en place devant nos yeux. Ensuite nous faisons le tri dans ce que nous avons recueilli entre ce qui nous a vraiment aidé et ce qu’il est inutile de diffuser et n’a pas de raison d’être porté à la connaissance du public. Il ne s’agit pas de céder au spectaculaire à tout prix, c’est une question de responsabilité.

Il y a un parallèle évident entre le travail du journaliste et celui de l’écrivain, la différence fondamentale résidant dans le fait que le matériau de base pour le journaliste est la réalité mais une réalité à partir de laquelle il va, tout comme l’écrivain construire une histoire et donner corps à des personnages en fonction de la fascination éprouvée par le public (le lecteur). Cette fascination qui concerne d’abord les criminels et les victimes s’applique également à l’énigme (l’intrigue) : est-ce qu’elle ne s’étend pas également à l’enquête elle-même et à ses protagonistes ?

Bien sûr. Au-delà du mystère qui est l’attribut de toutes les affaires criminelles, une question revient de manière permanente, celle du pourquoi. Pourquoi ce meurtre ? Pourquoi le choix de cette victime ? Je cite très souvent un expert psychiatre qui est Daniel Zagury. Pour lui, la question du pourquoi relève du phantasme. On ne saura jamais pourquoi. Soit l’auteur du meurtre se taira jusqu’au bout ou mentira en permanence, soit il sera lui-même dans l’impossibilité de se confronter à la réalité de son acte. Il faut donc laisser de côté la question du pourquoi pour se focaliser sur celle du comment. Et le comment c’est l’enquête, la police scientifique, l’instruction, les témoignages… Pour Daniel Zagury, c’est en décryptant la question du comment que l’on trouvera des débuts de réponse à la question du pourquoi. C’est en cela que j’ai toujours été fasciné par l’enquête elle-même.

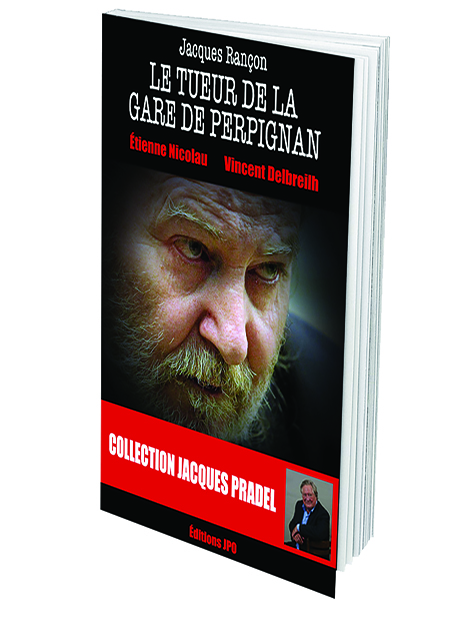

Dans un ouvrage sur le tueur de Perpignan, Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, co-écrit par Étienne Nicolau qui était l’avocat des familles et par Vincent Delbreilh, un policier, ancien de la « Crime », qui en revenant dans sa région d’origine sera affecté à Perpignan et tombera sur le dossier de l’affaire des « disparues de Perpignan », les auteurs expliquent bien comment l’enquête témoigne de la ténacité des services d’enquête et de la justice, et vient couronner un véritable travail d’équipe ! C’est en 2006, l’enquête est au point mort depuis de nombreuses années et en 2009, l’équipe de policiers qui avait mené l’enquête n’est plus là, tous sont partis en retraite. Il se retrouve seul et réagit avec ses réflexes d’ancien de la « Crime », reprenant tout dès le départ avec un œil neuf. Quels étaient les éléments de preuve encore disponibles ?

Il en fait l’inventaire et demande de nouvelles analyses, ce qu’accepte le juge. Sur la chaussure de la première victime sera retrouvé l’ADN de Jacques Rançon qui est répertorié au FNAEG parce qu’il s’était livré à des violences sur sa femme laquelle avait porté plainte. Cette découverte va relancer l’enquête et l’instruction. Tout le processus de l’enquête, avec ses aléas et ses rebondissements, est fascinant. On garde en mémoire la période des « seigneurs de la Crime », au temps du 36, dont la mission était de s’attaquer aux affaires les plus difficiles ; leur devise était « on ne ferme jamais un dossier tant qu’il n’est pas résolu ». Des dossiers sont en instance depuis de nombreuses années et, dès qu’un élément nouveau réapparaît, comme un signal, ils reprennent l’affaire. J’aime faire partager cette fascination que l’enquête suscite chez moi et j’ai toujours recherché, dans les récits que je fais de ces affaires, un côté didactique, au sens où il s’agit de faire une pédagogie de la police, de la justice, c’est-à-dire d’en montrer le fonctionnement concret à travers la construction dramatique de ces récits.

Ce « récit » se construit sur le mystère du crime, le cours de l’enquête et les « personnages », criminels et victimes principalement. Y a-t-il d’autres personnages dont le rôle est important et participe tout autant de l’intérêt dudit récit, par exemple les enquêteurs ?

Oui, la plupart du temps j’ai fait la connaissance de ces grands protagonistes de l’enquête par l’intermédiaire de mes émissions en cherchant les interlocuteurs les plus pertinents, ceux qui étaient au cœur de l’action. Parmi les « seigneurs de la Crime », certains ont eu un rôle particulièrement marquant, par exemple Charles Diaz qui est devenu historien de la police ou encore Bernard Pasqualini qui était sur l’enquête du « grêlé » ; je le cite parce qu’il s’agit d’une affaire que la « Crime » n’a jamais refermée. Les gendarmes également ont eu un rôle important, en particulier le général Daoust qui a été le patron de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN). Mais aussi l’ancien gendarme Jean-François Abgrall qui, dans l’affaire de Montigny-lès-Metz, va se souvenir d’une garde à vue de Francis Heaulme et faire basculer le cours de l’enquête. Je n’oublie pas les techniciens d’investigation criminelle que j’ai eu l’occasion de rencontrer (TIC) et qui sont des enquêteurs dans l’âme, dotés des outils nécessaires mais aussi de la passion de comprendre.

Les juges enfin. Dans l’affaire Dickinson c’est un juge qui va avoir un rôle important, Renaud Van Ruymbek. Il hérite d’une affaire ensablée, sans témoins, avec quasiment aucune preuve scientifique hormis des traces d’ADN à partir desquelles il va élargir les recherches et relancer l’enquête. L’arrestation du meurtrier a lieu ainsi une vingtaine d’années après le meurtre. Les procureurs ont tout particulièrement une mission primordiale non seulement dans le déroulement de l’enquête, mais dans le rapport à l’opinion publique et, par conséquent, à la presse. Ce serait à l’affaire Dominici, au début des années 1950, que l’on devrait la création du poste de procureur de la République à la suite de l’interdiction qui fut décidée de photographier ou filmer dans l’enceinte d’un tribunal. Il aurait alors été nécessaire en contrepartie d’avoir un interlocuteur pour la presse et lui fournir l’information. Traditionnellement, les journalistes se tournent en premier vers les procureurs de la République. Or, si certains remplissent efficacement cette tâche et tiennent la presse au courant du déroulement de l’affaire, on le leur reproche d’ailleurs parfois, d’autres refusent et tiennent systématiquement les journalistes à l’écart. Il y a encore une forte résistance sur cette dimension de leur tâche.

Or, c’est aussi leur métier que de faire ce travail d’explication, en faisant bien sûr le tri entre ce qui peut se dire et ce qui ne doit pas être diffusé. J’ai cité ici quelques grands protagonistes dont le travail a fait basculer des enquêtes en panne, vers une résolution. À l’inverse, il ne faut pas cacher le fait que certaines enquêtes ont été purement massacrées, par indifférence ou incompétence. L’erreur est certes humaine, mais elle est gravissime en matière d’enquête criminelle. Dans l’affaire Fourniret, le juge belge Jean-Marc Connerotte nous a révélé dans une de nos émissions que la « période blanche », les dix années où Michel Fourniret était censé n’avoir commis aucun meurtre, n’avait jamais existé. En réalité, il avait commis durant cette période plusieurs agressions manquées. Le juge Connerotte va ainsi découvrir, après l’arrestation de Fourniret, qui était inconnu des radars policiers belges, l’existence de plaintes déposées pour des agressions commises en Belgique et de procès-verbaux contenant le numéro d’immatriculation du fourgon de Fourniret, numéro qu’aucun policier n’était allé vérifier au service des cartes grises. À un autre moment, face à un appel téléphonique utilisé par Fourniret en tant qu’alibi, la « Crime » de Versailles s’est contentée d’un simple examen de fadettes en guise de vérification.

Il ne s’agit pas pour le journaliste de traquer les défaillances de tel ou tel, mais elles ne doivent pas être niées si l’on veut progresser dans la manière de mener ce type d’enquêtes. Les avocats du père d’Estelle Mouzin ne comprennent toujours pas pourquoi il n’y a pas d’office spécialisé dans les enlèvements d’enfants comme il en existe pour la lutte contre d’autres formes de criminalité. De la même manière il serait important de pouvoir permettre à plusieurs juges d’instruction de travailler ensemble et de pouvoir regrouper plusieurs dossiers.

Le « fait divers » est aussi ancien que le métier de journaliste, peut-on toujours parler d’une forme de spécialisation, dans la lignée des « faits-diversiers » et y a-t-il eu une évolution de cette « spécialité » en particulier dans la place qu’elle occupe et a occupé dans les différents médias (des « chiens écrasés » aux émissions spéciales grand public) ? L’apparition et le développement des médias audiovisuels ont-ils contribué à accorder une plus grande importance au traitement de ces affaires ?

Un journaliste très connu du monde policier et judiciaire, Alain Hamon, qui a été une sorte d’icône du reportage sur le fait divers, raconte dans un des livres de ma collection consacrée aux différents acteurs autour de ce type d’affaires2, ce qu’est réellement ce métier et ce qu’il implique, ses méthodes, ses contraintes… Il témoigne effectivement d’une évolution. Le fait divers comme objet journalistique attirant l’opinion apparaît autour de la fin du XIXe siècle, dans la presse populaire qui tire alors à un million d’exemplaires, voire davantage. Mais, plus tard, c’est l’apparition de la radio et des médias audiovisuels qui va apporter un changement d’échelle dans la manière de couvrir ces événements. Ils vont donner à voir. Sur le fond, ils n’amènent aucune invention mais utilisent la grammaire de leur métier, laquelle est fondée sur l’image. Ils font une reconstitution qui n’est pas une reconstitution judiciaire, mais une mise en scène au plus près de ce qu’ils ont tiré de la réalité à partir de leur enquête. L’impact et l’audience auprès du public sont plus forts, ce qui produit l’impression qu’il y a plus de meurtres aujourd’hui, ce qui est complètement faux.

On tuait bien davantage à Paris en 1900 et l’insécurité était bien plus importante durant les « Années folles ». Au fil des ans, radio et télévision se sont dotées dans leur pratique du récit du fait divers d’une certaine déontologie. Mais la situation change avec les chaînes d’info en continu. Il y a là un phénomène nouveau qui privilégie un traitement donnant plus de force à l’émotion, à l’inquiétude, voire à une certaine forme de psychose. Leur logique fonctionne sur le fait de dire quelque chose en permanence or, le plus souvent, dans les affaires criminelles il n’y a rien à dire pendant de longues périodes, on ne peut en rendre compte journalistiquement parlant qu’à partir du moment où il y a suffisamment d’éléments pour retransmettre une histoire cohérente, qui a du sens et qui est respectueuse de la réalité. Le traitement journalistique de ce type d’affaires repose sur le temps long et pas sur l’immédiat. Cette nouvelle culture médiatique de l’immédiateté et de la répétition de l’information s’est aussi développée sous la pression des réseaux sociaux qui dans la plupart de ce type d’affaires ne sont pas animés par des journalistes avec le cadre déontologique qui est celui de leur métier.

Dans les réseaux sociaux, par contre, est priorisé tout ce qui est spectaculaire et va susciter des réactions fortes. Le contrecoup est que l’on s’assoit allègrement sur la présomption d’innocence, que les fausses nouvelles prolifèrent et que l’on peut affirmer n’importe quoi avec l’assurance d’être cru. De fausses accusations peuvent ainsi littéralement ruiner la vie de quelqu’un sans recours possible. Ma déontologie personnelle est de ne pas faire parler quelqu’un qui n’est pas légitime, faux expert ou beau parleur en mal de notoriété, mais uniquement les acteurs du dossier, responsables de l’enquête et proches des victimes, sans jamais oublier que derrière ces affaires il y a toujours les familles et leur souffrance, souffrance qu’une exposition mal maîtrisée à la lumière médiatique peut amplifier. J’ai longtemps animé Témoin n° 1 qui était une émission assez iconoclaste dans le sens où il ne s’agissait pas de couvrir classiquement un fait divers, mais de s’adresser directement au public pour éventuellement trouver un nouveau témoignage pouvant conduire à un fait nouveau. Il devait y avoir à l’époque pas loin de 600 juges d’instructions dont 300 environ ont participé à « Témoin n° 1 ». Ils l’ont fait parce qu’ils y ont trouvé leur intérêt et compris que les reconstitutions, que certains nous ont stupidement reprochées, étaient nécessaires simplement parce que la télévision repose sur l’image, mais aussi parce que montrer les lieux où les faits s’étaient produits pouvait réactiver un souvenir chez des témoins potentiels, provoquer un déclic susceptible de réorienter l’enquête.

Entretien réalisé par Manuel Palacio.

Notes

(1) Jacques Rançon a été condamné une nouvelle fois le 11 juin 2021, par la cour d’assises de la Somme, à 30 ans de réclusion criminelle assortis d’une peine de sûreté de 20 ans.

(2) Bonjour on vient pour l’affaire aux éditions JPO.

Derrière cet article