Cet article a été écrit par Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Il est issu du n°59 des Cahiers de la sécurité et de la justice.

L’exercice des fonctions régaliennes de l’État s’est ouvert aux femmes dans les années trente. Elles ont peu à peu intégré les rangs des ministères chargés de l’autorité publique, de la sécurité et de la justice.

L’accès des femmes à tous les cercles de l’État n’a pas réglé la question de leur nomination à des postes de responsabilités dans ces domaines.

Le mouvement de féminisation révèle un déséquilibre au détriment des femmes, dès lors qu’il s’agit pour elles d’être affectées à des postes à responsabilité.

Les fonctions régaliennes renvoient à des valeurs initialement définies comme masculines et prestigieuses. On peut noter à ce titre l’autorité, la rigueur, le pouvoir décisionnaire.

Les femmes sont reléguées dans des ministères « sociaux », perçus comme plus « féminins » et moins valorisés, ceux chargés des domaines de la santé, de la famille, du soin, de l’éducation.

Afin de mieux comprendre la féminisation des fonctions régaliennes et ses conséquences, il est nécessaire d’appréhender ce sujet sous l’angle de deux notions : la mixité d’une part et la parité d’autre part.

La mixité

Un groupe social ou professionnel peut se dire mixte lorsqu’il est composé à la fois d’hommes et de femmes. L’exclusion des femmes de nombreux cercles de savoir et de pouvoirs pendant des siècles a laissé perdurer de fait de nombreux secteurs de non-mixité. Ainsi, les armées, les commissariats de police, les gendarmeries et les tribunaux ont été des secteurs non mixtes.

Longtemps la non-mixité

Les femmes ont été exclues de nombreux domaines et ce dès la sociabilisation. C’est à l’école et dans les facultés que la non-mixité débute, dont la suite naturelle est la privation d’accès des femmes à une vie professionnelle et intellectuelle. Il faudra attendre la loi Haby du 11 juillet 1975 pour que la mixité devienne obligatoire dans tous les établissements publics d’enseignement.

Longtemps, les femmes, cantonnées dans le rôle de « femme au foyer », sont considérées comme incapables d’exercer un métier et à plus forte raison de se voir confier des responsabilités. Sur la base d’arguments essentialistes, elles sont présentées comme trop sentimentales ou trop émotives pour prendre des décisions de manière rationnelle. L’exclusion des femmes de l’espace public et leur cantonnement dans le huis clos domestique ont été les facteurs déterminants de l’interdiction qui leur était faite d’exercer certaines professions, notamment celles relevant de la puissance régalienne.

Les métiers de la défense et de la sécurité ne s’ouvrent aux femmes que dans les premières décennies du vingtième siècle.

En 1935, les deux premières femmes recrutées comme agents de la police municipale à Paris sont exclusivement chargées de la population des femmes et des enfants errants. Elles sont ensuite affectées aux brigades des mineurs.

En 1946, c’est la loi Teitgen du 11 avril qui permet à « l’un et l’autre sexe » de rendre la justice.

En 1968, le concours d’officier de police adjoint est ouvert aux femmes. Leur exercice est pourtant toujours placé sous l’autorité de leurs collègues masculins. En 1983, elles sont autorisées à prétendre aux postes d’officier de paix.

En 1972, les femmes peuvent s’engager dans l’armée sous le même statut que les hommes, après avoir été longtemps limitées à l’exécution de tâches dites féminines, loin des champs de bataille ou des stratégies militaires, en qualité d’infirmières notamment.

Ainsi, le début de la mixité, à savoir le simple accès des femmes aux professions, s’avère tardif. La progression du nombre de femmes dans chacune des sphères régaliennes de l’État va ensuite être très lente.

En 1992, la limitation du personnel féminin à 5 % de l’effectif de la Police nationale est supprimée. En 2017, la proportion de femmes titulaires est de 16 %. En 2019, l’INSEE comptabilise 21,3 % de femmes dans la Police nationale 1.

En 1998, les quotas fixant le recrutement annuel des femmes dans les armées sont supprimés. En 2002, les femmes dépassent pour la première fois les 50 % du corps de la magistrature. Au 1er janvier 2023, elles sont 71 %.

En 2020, les femmes représentent 16,5 % du corps militaire 2 et 39 % du corps civil.

La résistance à la mixité

Si la magistrature a connu une transformation radicale à compter de la loi du 11 avril 1946, il faut rappeler que la résistance du corps s’est encore manifestée pendant de nombreuses années après l’arrivée des femmes.

Maxime Forest et Réjane Sénac, qui ont conduit l’enquête du CEVIPOF commandée par le Conseil supérieur de la magistrature et publiée dans son rapport d’activité de 2012 écrivent : « Il convient en premier lieu de revenir sur cette évidence : d’un point de vue sociologique, la féminisation de la magistrature constitue la plus importante mutation vécue par ce corps depuis la seconde guerre mondiale 3. »

La première femme à entrer dans la magistrature, Charlotte Béquignon-Lagarde, est intégrée à la Cour de cassation le 10 octobre 1946, après avoir été la première agrégée de droit en France 4.

Son arrivée dans les rangs masculins n’a pas éteint les contestations sur la légitimité des femmes à être magistrates. Longtemps les hommes ont continué à répéter qu’elles seraient en difficulté pour prendre des décisions pénales, par exemple de placement en détention, préférant le suivi des mineurs ou des situations familiales. Pourtant, la suite a montré qu’elles ont su s’imposer dans tous les champs de la magistrature.

Si la mixité s’est accélérée, c’est en raison de la crise des vocations à l’égard d’un métier considéré comme difficile, peu lucratif et peu à peu délaissé par les hommes. C’est aussi le mode de sélection, rendu plus difficile qu’un simple recrutement sur dossier, qui a favorisé les femmes, volontiers enclines à se soumettre à l’exercice du concours. Ainsi, les femmes sont entrées dans les facultés de droit et, après une préparation sérieuse et intense, ont subi avec succès des épreuves réputées difficiles.

La transformation du Centre national d’études judiciaires, devenu l’École nationale de la magistrature en 1970, a consacré ce phénomène et les promotions de l’ENM se féminisent fortement pour atteindre un taux maximal de 84 % en 1984. Si en soixante-dix-sept ans la magistrature s’est féminisée, il n’en est pas de même pour l’accès des femmes aux postes de responsabilités au sein des institutions judiciaires.

La parité

La parité désigne la représentation de chaque sexe, à égalité, dans les responsabilités au sein des institutions. Il s’agit de donner aux femmes et aux hommes les mêmes choix, de leur octroyer les mêmes droits à accéder aux postes à responsabilité ainsi que les mêmes possibilités de carrière. Les fonctions régaliennes doivent être un champ d’application de cet objectif de parité et les politiques publiques s’y emploient depuis le début du siècle.

Un échec mécanique

Force est de constater que si l’accès des femmes aux responsabilités est laissé aux seules mécaniques des ministères ou des organisations, il n’est pas possible d’aboutir « naturellement » à une représentation égale des hommes et des femmes aux postes de responsabilités.

Au sein du ministère de l’Intérieur, les femmes gradées représentent 20 % de l’effectif global.

Au sein du ministère de la Défense, elles représentent 15,5 % de l’effectif global et 7,8 % d’entre elles deviennent officiers ou officiers généraux 5.

Trop d’effets systémiques, empêchant de manière récurrente et à long terme les femmes d’accéder aux plus hautes fonctions, sont en place.

Se cumulent d’une part les questions de l’autolimitation des femmes, du plafond de verre, de l’inquiétude de prise de parole en public, qui sont propres aux positionnements des femmes, conséquences des biais genrés éducatifs, et, d’autre part, les problèmes inhérents aux organisations (mobilité géographique, règles de progression professionnelle, horaires des réunions) et, en fin de compte, le non-partage égalitaire des tâches domestiques et familiales, qui subsiste y compris dans les milieux privilégiés, pourtant les plus concernés par la réussite aux concours de la fonction publique et par l’exercice des fonctions régaliennes.

Dans l’institution judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature note en outre que la méconnaissance des règles du corps, notamment des conditions d’accès aux grades supérieurs, empêchent les femmes de prétendre à des postes à responsabilités.

C’est ainsi que, malgré la progression de la mixité, la parité dans une profession se trouve contrecarrée par de multiples mécanismes. Mixité et parité n’évoluent pas de manière parallèle et automatique.

Un succès mathématique

Devant ces constats et la difficulté de faire évoluer les freins ancrés dans l’éducation et les biais genrés, des solutions ont été cherchées dans l’instauration de règles chiffrées, et dans la fixation d’objectifs mesurables. Ainsi s’est imposée, dans le monde occidental, la pratique des quotas.

D’emblée, il convient de considérer comme inopérante l’opposition habituelle aux quotas, au bénéfice du sempiternel « seule la compétence compte ». En effet, si cette compétence reconnue des femmes, par exemple par leur taux exceptionnel de réussite aux concours difficiles, fonctionnait si bien pour leur accès aux postes de responsabilités, leur carrière ne rencontrerait aucun obstacle, que ce soit au sein des organisations régaliennes ou des autres.

Constatant que les nominations majoritairement masculines à toutes les étapes du cursus honorum sont récurrentes le législateur s’est posé la question de la régulation par la loi.

En 1999, c’est par la modification de la Constitution par la loi constitutionnelle du 8 juillet qu’est ajouté à l’article 3 de la Constitution de 1958 un cinquième alinéa stipulant : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »

Elle est parachevée par la loi du 6 juin 2000, contraignant les partis politiques à présenter un nombre égal de femmes et d’hommes aux scrutins où les candidatures sont présentées sous forme de listes.

Ces dispositions ont abouti à une modification radicale de la composition des assemblées, en particulier des conseils départementaux, élus au scrutin binominal paritaire.

En 2012, dans la fonction publique, c’est la loi Sauvadet qui est fondatrice de la logique des quotas. Elle demande à l’administration de nommer vingt, trente, puis quarante pour cent de personnes de chaque sexe à partir de 2015, pour les emplois de type 1 (secrétaire général, directeur général, et directeur d’administration centrale) ou de type 2 (chef de service, sous-directeur d’administration, directeur de projet, expert de haut niveau). Elle adopte une logique de flux s’attachant uniquement aux primo-nominations.

Cette loi trouvait ses sources dans la loi Copé-Zimmerman du 27 janvier 2011, qui avait instauré des mécanismes de même nature pour les entreprises. L’intention sera poursuivie par la loi Rixain du 24 décembre 2021, dix ans plus tard.

L’instauration des quotas soulève de nombreux débats, notamment sur la légitimité des femmes à accéder aux hautes fonctions et sur la discrimination positive. Leur efficacité est cependant prouvée par le pourcentage de primo-nominations de femmes aux emplois supérieurs de la fonction publique, qui est passé de 33 % en 2013 à 42 % en 2019. Si les lois sont indispensables, les pratiques professionnelles des responsables des ressources humaines des ministères le sont tout autant.

Les ministres de la fonction publique qui se sont succédé depuis la mise en œuvre de la loi Sauvadet ont chacun constaté que des résultats réels ne peuvent être atteints que s’ils sont le fruit d’une mobilisation concrète à haut niveau. La construction d’une véritable politique de ressources humaines dans toutes les fonctions régaliennes de l’État constitue un véritable enjeu.

Un accompagnement renforcé des carrières, notamment dans les mobilités ou les changements de poste dans tous les ministères, est une attente forte des fonctionnaires.

L’État cherche aussi à se mobiliser dans le repérage de viviers de talents féminins : la direction interministérielle de l’Encadrement supérieur de l’État (DIESE) a lancé un programme spécifique en octobre 2021 ayant pour objectif de former les dirigeantes de la fonction publique de demain, les Talentueuses, dont la seconde promotion achèvera ses travaux en 2023.

Les femmes participent aussi avec des hommes à des cycles managériaux de haut niveau. On peut citer le cycle interministériel de management de l’État (CIME), devenu Cycles de hautes études de service public (CHESP). Ces séances réunissant les différents ministères chargés de la sécurité et de la justice permettent aux femmes et aux hommes de se connaître et d’envisager ensemble les prises de responsabilité dans les emplois supérieurs au cours des années suivantes. Il en est de même pour les cycles de l’Institut des hautes études sur la défense nationale (IHEDN) ou ceux pilotés pendant de nombreuses années par l’Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice (INHESJ) et maintenant par l’Institut des Hautes Études du ministère de l’Intérieur (IHEMI).

Dix ans après la mise en œuvre de la loi Sauvadet, il faut noter qu’un bilan en a été tiré par un rapport du Sénat sous l’autorité de Madame Dominique Vérien Son analyse, à l’issue d’une décennie d’application de quotas, fait état de l’apparition de nombreux mécanismes de contournement. Dominique Vérien déplore le manque de transparence des résultats des organisations publiques et des différentes étapes de la carrière des femmes. Elle constate que l’obstacle principal à la parité reste l’impératif de la mobilité géographique des fonctionnaires pour la progression des carrières ; celui-ci pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, en raison notamment de la répartition genrée des tâches domestiques et familiales. De manière plus générale, le rapport explique que les retombées positives de la mixité sur l’organisation des ministères et le partage des décisions laissent sceptiques un certain nombre de secrétaires généraux des ministères. Ce constat est sans doute le plus inquiétant, puisqu’il montre que la culture de l’égalité n’est toujours pas partagée assimilée au sein des plus hautes sphères de l’État.

S’agissant précisément de la magistrature, la loi Sauvadet n’a pas pu avoir d’effet puisqu’elle n’est pas applicable à la magistrature des tribunaux mais seulement au personnel du ministère de la Justice en administration centrale.

Le Conseil supérieur de la magistrature, chargé des nominations aux hauts postes de direction des tribunaux et des cours, a voulu se pencher sur le sujet. Le groupe parité, emmené par Martine Lombard, membre extérieur, professeur agrégée des universités, a émis des préconisations. Le rapport inédit, et jamais renouvelé, date de 2012. Il prescrivait non pas l’instauration de quotas mais au moins la mise en œuvre de trajectoires chiffrées.

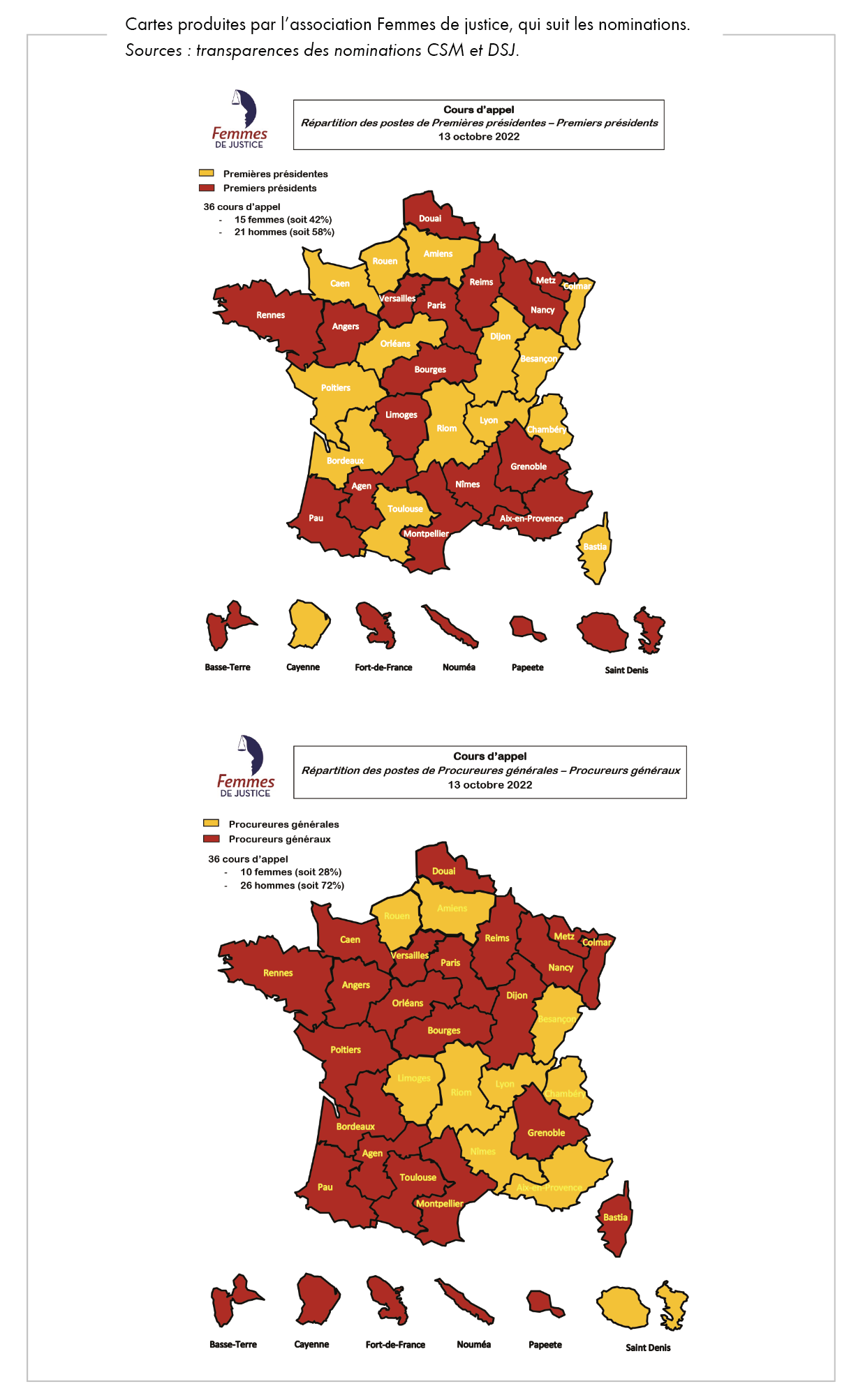

Aujourd’hui la parité n’est pas encore atteinte au sein de la magistrature, comme le montre la répartition des premières présidentes et premiers présidents de Cour d’appel sur le territoire national, présentée dans la carte suivante par l’association Femmes de justice qui suit les nominations

De même pour les procureurs généraux et procureures générales la proportion s’élèvent à 72% d’hommes et 28% de femmes, comme l’illustre la carte suivante.

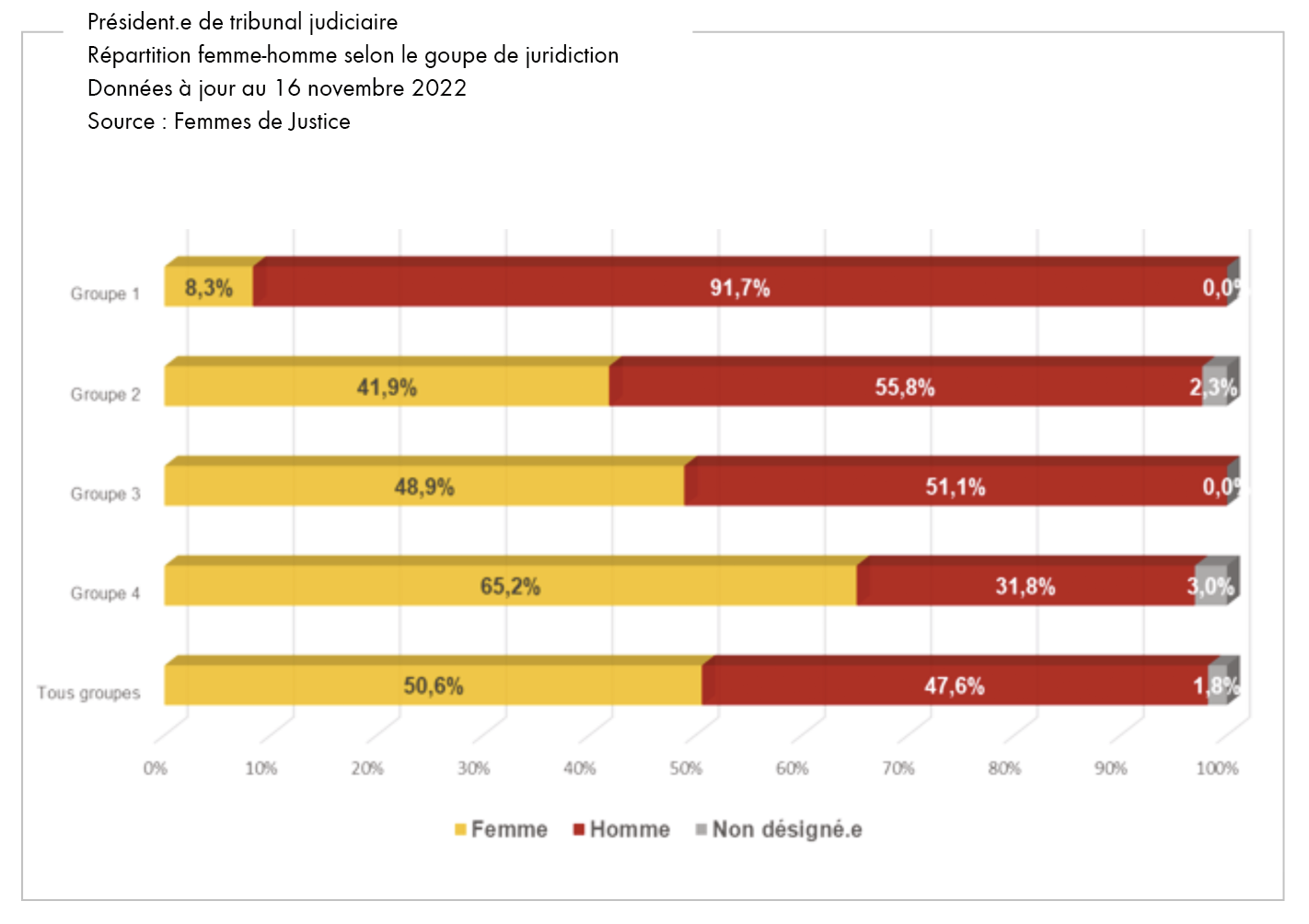

La répartition des président·e·s de tribunaux judiciaires et des procureur·e·s doit être analysée en fonction de la répartition des juridictions par groupe, c’est-à-dire par importance de leur taille et de leur contentieux. Ainsi, les douze juridictions du groupe 1, les plus importantes de France, n’ont à ce jour qu’une seule femme à la tête d’une seule juridiction.

Notes

(1) INSEE, Siasp 2019.

(2) Chiffres clés de la défense en 2021.

(3) R. Sénac et M. Forest, « La parité dans la magistrature. Recommandations du Conseil, rapport d’un groupe de travail et étude du CEVIPOF », dans CSM, Rapport d’activité 2012, La Documentation française, 2013.

(4) G. Joly-Coz, « Portrait de Charlotte Béquignon-Lagarde », Journal spécial des sociétés, 71, 6 octobre 2018.

(5) Nathalie Guibert, « La trop lente féminisation de l’armée française », Le Monde, 7 mars 2019.

Derrière cet article